Журнал "Аквафлора" 2(7)-2015

Вне зависимости от времени года новая информация о зеленых обитателях тропических водоемов является огромным подарком для любителей аквариумов и палюдариумов. Вдвойне приятно, когда это случается под Новый Год. Так, уже традиционным (четвертый год подряд) стал выход журнал “Аквафлора” в канун главного зимнего праздника. В настоящее время все материалы нового номера сверстаны и отправлены в типографию, поэтому все подписчики журнала получат свой экземпляр если не в последние дни декабря, то уж в первую неделю новогодних праздников точно.

Журнал выпускается Российским обществом любителей аквариумных растений и является некоммерческим проектом. Это позволяет значительно варьировать формат журнала, его размер и содержание, поэтому каждый свежий номер преподносит новые приятные сюрпризы своим читателям. В частности, текущий номер содержит 11 оригинальных материалов от 3 зарубежных и 4 отечественных авторов, а общий объем увеличился почти в два раза по сравнению с июльским номером!

Дракункулюс обыкновенный (Dracunculus vulgaris): вонючее очарование

“Я отметил, что его дыхание было достаточно зловонным, чтобы на лету убить насекомое.

- Послушайте, - сказал я, - между нами говоря, я в общем-то новичок в этих делах с драконами. Что он ест?..”

Роберт Асприн

Признаюсь, что в один из июльских дней увидев небольшую зеленную шишку, торчащую из сухой земли недалеко от древнего Акрополя греческого города Линдос, я тоже совершенно не подозревал, что это за фрукт такой и с чем его едят. Тем не менее, внутреннее чутье подсказывало, что необычный объект принадлежит какому-то растению из семейства Ароидные (Araceae), а значит – проходить мимо никак нельзя. Вооружившись деревянной палкой и надев белый платок на голову для защиты от солнца, я всем своим видом стал изображать важного археолога, пытающегося добраться до глубоких пластов, чтобы пролить свет на еще один миг богатой древнегреческой истории. Проходящие мимо туристы улыбались и показывали на меня руками. Мне же в этот момент было вовсе не до смеха – засохшая глина поддавалась с большим трудом, по лицу текли крупные капли пота, а стебель, держащий шишку, уходил все глубже и глубже в недра земли. На глубине около 15 см был обнаружен клубень, который удалось извлечь в неповрежденном виде, только полностью окопав по кругу. Чтобы не оставлять “улик на месте преступления”, пришлось прихватить с собой и шишку-плод.

Впоследствии, путешествуя по острову Родос, я встретил еще не раз загадочные шишки, но увидеть хотя бы одно цветущее растение так и не удалось. Тем не менее, по характерной форме засохших листьев у некоторых экземпляров и пятнистой окраске черешков можно однозначно сказать, что это Дракункулюс обыкновенный (Dracunculus vulgaris).

Подробнее: Дракункулюс обыкновенный (Dracunculus vulgaris): вонючее очарование

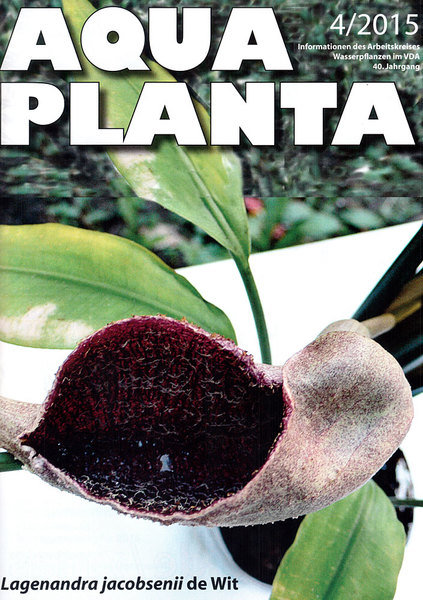

Aqua Planta 4 (2015)

С каждым новым выпуском одного из самых известных периодических изданий в области акваботаники, немецкого журнала “Aqua Planta”, становится очевидным, что в последние годы происходит перераспределение ведущих ролей в этой сфере. Так если в год создания журнала (1976 г) авторитет немецких специалистов был неоспорим, то в настоящее время, на страницах “европейской библии” для любителей подводных садов все чаще и чаще мелькают статьи российских авторов. Некоторые из них удостаиваются звания “главной темы номера”. Так распечатав конверт с последним (четвертым) выпуском за этот год, я не без гордости за российскую аквариумистику обратил внимание, что обложку украшает замечательная фотография Лагенандры Якобсена (Lagenandra jacobsenii) за авторством нашего соотечественника Александра Григорова.

Подписчикам российского журнала “Аквафлора” хорошо знакома статья Александра “Лагенандра Якобсена (Lagenandra jacobsenii): и красавица, и чудовище!”. Именно немецкий перевод этой статьи увидят европейские любители в канун католического Рождества на страницах “Aqua Planta”. И это почти на полгода позже выхода в свет русскоязычной версии (!), что наглядно отвечает на вопрос: кто же в действительности задает тон в современной акваботанике?

Аквариумное наследие Мицуру Хотта (Mitsuru Hotta)

В мире ароидных растений 2015 год, до конца которого остается уже чуть более месяца, запомнится множеством ярких открытий новых видов и родов, наиболее значимые из которых я старался освещать на страницах своего сайта. Однако уходящий год также ознаменовался и одним печальным событием – 8 июля ушел из жизни известный японский ботаник Мицуру Хотта (Mitsuru Hotta), не дожив до 80 лет лишь пару недель. С именем японца связана целая эпоха в исследовании флоры Юго-Восточной Азии. Ее еще иногда называют ренессансом описательной ботаники. Как известно, большая часть известных ныне растений была исследована и описана еще до конца 19-го века, и именно Хотта своими работами 60-х годов прошлого столетия инициировал новый виток изучения тропических растений.

В общей сложности Хотта описал 42 новых представителя семейства Ароидные (Araceae), включая 3 новых рода (Furtadoa, Pedicellarum и Phymatarum). В частности, его перу принадлежит, примечательная своими размерами, алоказия мощная (Alocasia robusta).

Подробнее: Аквариумное наследие Мицуру Хотта (Mitsuru Hotta)

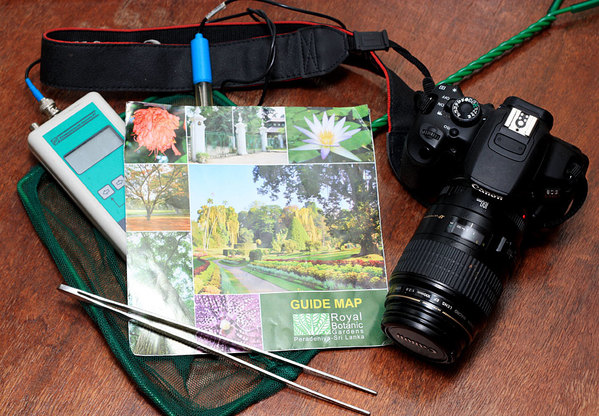

Шри-Ланка: будни плантхантеров

Уже меньше чем через две недели, 28 ноября в 16.00 в Липецкой областной научной библиотеке пройдет семинар, посвященный нашей последней экспедиции на Шри-Ланку. Вопреки названию, в этот раз я постараюсь уделить больше внимания бытовым аспектам путешествия, традициям и культуре этой страны, нежели самой флоре. Зачастую, углубляясь в тонкости систематики и физиологии растений, теряется общее восприятие о странах и местах обитания любимых питомцев. Надеюсь, в этот раз этот пробел удастся восполнить.

Семинар пройдет в рамках проекта «Мир без границ». Вход на мероприятие свободный. Библиотека расположена по адресу г. Липецк, ул. Кузнечная, 2.

Прогулки по Перадении

Пераденией (Peradeniya) называют небольшую территорию в пригороде Канди (крупнейший город центральной провинции Шри-Ланки). Большую часть Перадении занимают одноименные Королевские ботанические сады, которые были основаны здесь в 1821 году, через 19 лет после установления английского господства на Цейлоне. Последнее название следует употреблять лишь в контексте колониального прошлого острова. С 1972 года по настоящее время Шри-Ланка является независимым государством, а ботанический сад с почти 200-летней историей относится к одной из основных туристических достопримечательностей. Вот и мы решили начать свое знакомство с ланкийской флорой с посещения этого культового места, что называется, для разминки.

Прежде, чем начать рассказ о растениях сада, выскажу свое общее впечатление об этом месте. Естественно, раз это мнение “свое”, то оно имеет очень большую степень субъективизма. Для меня все ботанические сады можно разделить на три основных категории: коллекции редких растений, экспозиции тропического леса и просто парки для отдыха. Перадению скорее следует относить к последнему типу. Ухоженные газоны и клумбы, широкие заасфальтированные аллеи скорее напоминают современный парк Царицыно в Москве, чем тропический лес. При всем при этом, несмотря на идеальные условия для выращивания теплолюбивой флоры, представленное биоразнообразие оставляет желать лучшего. Особенно это касается мелких трав. В частности, несмотря на то, что еще в 19-м веке одним из директоров сада был небезызвестный Джордж Твейтс (George Thwaites), ни одной криптокорины на территории Перадении нами замечено не было.

Рис, из которого каши не сваришь

«Рис, общеизвестные очищенные зёрна которого употребляются в пищу, представляет собой растение из семейства злаков. Хотя рис принадлежит к многолетним растениям, но красив только в первом году, и потому его всего лучше выводить весной из семян; последние прорастают только через две недели после посева…

Рис не нуждается в особенном тепле и может расти в воде на глубине 1-3 вершков. Его колосья служат украшением аквариума в течение всего лета. Семена почти всегда дозревают в комнатах; их можно сохранить зимой в сухом виде и посеять в конце марта или апреле».

М. Гесдёрфер. Комнатное садоводство. Санкт-Петербург, 1898.

- А это что за экзотика? – спросил я у продавца самого крупного венского аквариумного магазина «Zierfischforum», указывая на одиноко дрейфующую веточку неизвестного мне растения.

- Ах это? Дикий рис. Постоянно плавает на поверхности, быстро разрастается и в итоге затеняет все придонные растения. Вот гляньте-ка лучше на этот апоногетон! - продавец был явно не высокого мнения о «рисе» и хотел привлечь моё внимание к другим диковинкам своих безупречно выглядевших травников. Впрочем, долго упрашивать его не пришлось, - через пару минут бережно упакованное растение уже лежало в моём видавшем виды рюкзаке. Вместе с апоногетоном.

Простые радости: продолжение репортажа о Биопарке на Соколе

Пользуясь случаем в понедельник заскочил в “Биопарк” на Соколе, где провел пару часов в компании В.Л. Шелейковского. Стоит признать, что после его ухода из ГБС мы стали значительно реже встречаться, что, безусловно, для меня стало большой потерей. Беседы с Вадимом Львовичем о мире растений (именно мире, потому что сфера интересов и познаний бывшего куратора оранжереи водных и прибрежных растений никогда не ограничивалась лишь одной гидрофлорой) всегда давали мне дополнительную мотивацию для дальнейших поисков и развития. Обычно развитие происходит от простого к сложному. Однако остается один философский вопрос: возможно ли познание сложного при отсутствии базовых знаний? Можно ли, к примеру, выращивать буцефаландры и заниматься их систематикой, не имея за плечами опыта содержания более тривиальных представителей семейства Ароидные (Araceae), таких как филодендроны, монстеры, антуриумы и др.? Думаю, что, в принципе, это возможно. Другое дело, в какой степени сделанные при этом выводы будут соответствовать общим представлениям.

Атмосфера в Биопарке позволяет немного забыть о различных новых или даже еще не описанных видах околоводных растений и обратить свое внимание на самых простых обитателей домашних подоконников. Про создание живого уголка в магазине компании “АкваЛого” на Соколе я уже писал более чем полгода назад (см. Биопарк от проекта “Эврика парк”). В настоящее время объект полностью введен в эксплуатацию, и почти ежедневно в Биопарке занимаются детские группы.

Подробнее: Простые радости: продолжение репортажа о Биопарке на Соколе

Шри-Ланка 2015: первые впечатления

Наша группа из четырех человек благополучно вернулась на Родину. Весь запланированный маршрут пройден и поставленные задачи выполнены. Впоследствии, я обязательно постараюсь рассказать подробно о каждой исследованной речке, ручье и т.д. Сейчас же хотелось бы провести некоторые параллели с хорошо знакомым нам по предыдущим поездкам островом Калимантан. В отличие от последнего Цейлон удален от экватора почти на 650 км, что оказывает значительное влияние на сезонный климатический цикл. В частности, наибольшее количество осадков здесь выпадает в мае и октябре, в то время как для Борнео характерен лишь один длительный сезон дождей, приходящийся на зимние месяцы. Помимо географического расположения, на климат Шри-Ланки существенное влияние оказывают расположенные в центре острова горы, которые создают несколько климатических зон: область тропических дождевых лесов в юго-западной части, высокогорье в центре и субтропические равнины на севере.

Несмотря на то, что территория Цейлона в значительной степени освоена местным населением под сельскохозяйственные нужды, криптокорины (Cryptocoryne) здесь можно встретить почти в каждой речке, причем не только в Национальных парках или резервах, но и даже в крупных городах, например, Канди (Kandy) или Полоннарува (Polonnaruwa).

На Цейлон за криптокоринами и лагенандрами! Пролог

Многие из нас ежедневно задаются вопросом: “а не выпить ли чаю?” И тут же утвердительно на него отвечают, наливая кружку горячего тонизирующего напитка. Данный ритуал настолько глубоко проник в нашу жизнь, что порой мы его даже не замечаем, осуществляя все действия на “автопилоте”. Около двух лет назад я задался похожим вопросом: “а не съездить ли мне на остров Цейлон (ныне Шри-Ланка)?” Безусловно, сама по себе идея неплоха. Что может быть лучше, чем выпить кружечку цейлонского чая непосредственно на его родине? Вроде ничего, но если хорошо призадуматься, все же есть! Скажу честно, процесс наблюдения за привычными многим обитателями аквариума в природе доставляет огромное удовольствие.

В первую очередь Шри-Ланка знаменита своими криптокоринами. Такие представители семейства Ароидные (Araceae) как криптокорина Валкера (Cryptocoryne walkeri), Вендта (Cryptocoryne wendtii) и Уиллиса (Cryptocoryne xwillisii) знакомы каждому аквариумисту. В отличие от многих экзотов они прекрасно растут и размножаются в обычной водопроводной воде большинства российских регионов. Наряду с этим на Цейлоне не будет скучно и матерому коллекционеру-криптокоринщику. Такие растения как криптокорину Твейтса (Cryptocoryne thwaitesii) или криптокорину белую (Cryptocoryne alba) не встретишь в зоомагазине, а цена за один единственный кустик у частников может превышать 4-5 тыс. руб.

Подробнее: На Цейлон за криптокоринами и лагенандрами! Пролог