О дуриане, джекфруте, растениях-хищниках и многом другом (часть 2)

В продолжение истории, изложенной в части 1, предлагаю обратить свой взгляд на сухопутную флору, к тому же посмотреть в окрестностях Бау (Bau) действительно есть на что. В первую очередь это конечно растения-хищники рода Непентес (Nepenthes). Наряду с широко распространенным по всему острову Nepenthes ampullaria, нам удалось найти еще два вида – Nepenthes rafflesiana и Nepenthes hirsuta. Последний отличается своей миниатюрностью: взрослое растение легко помещается на ладони руки. Раффлезиана же удивила нас формой своих кувшинов, которая отличается от условий произрастания растения. Экземпляры, использующие в качестве опоры деревья, имели узкие и вытянутые кувшины, в то время как растения стелящиеся по грунту обладали уширенными бочкообразными ловчими камерами.

Подробнее: О дуриане, джекфруте, растениях-хищниках и многом другом (часть 2)

О дуриане, джекфруте, растениях-хищниках и многом другом (часть 1)

“Лучшее представление о вкусе дуриана дает, пожалуй, ароматный заварной крем с миндалем. К этому основному запаху примешивается целый букет ароматов: тут запах и сливочного сыра, и лукового соуса, и черного хереса, и множества других вещей. Мякоть плода отличается какой-то особой, свойственной только ему, скользкой клейкостью, что делает вкус его исключительно нежным. Дуриан ни сладок, ни кисел, он даже не слишком сочен, но, когда его ешь, не замечаешь, чтобы ему недоставало какого-либо из этих качеств. Вкус дуриана превосходен именно таков, каков он есть; чем больше вы его едите, тем больше вам хочется его есть; и сколько бы вы ни съели, у вас не будет ни тошноты, ни других неприятных явлений. Съесть первый раз дуриан - значит получить совершенно еще не изведанное ощущение. А ради этого, право же, стоит съездить на Восток!”

Т. Майн Рид “В дебрях Борнео”

Признаюсь, я не знаю какой аромат издает луковый соус или черный херес, но в действительности дуриан пахнет совсем по-другому. Вероятно, английский писатель, подбирая слова к тонким ароматам этого экзотического фрукта, забыл рассказать об “основном запахе”. Уверен, что сточные канавы и помойки также издают целый спектр разнообразных ароматов. Именно один из них и сопровождает все торговые точки, продающие дурианы. Не случайно этот фрукт нельзя проносить ни в один уважающий себя отель. Достать дуриан в джунглях – задача почти невыполнимая; растут фрукты на очень высоких деревьях и самостоятельно падают с них лишь тогда, когда уже начинают гнить. Совсем другое дело - джекфрут или индийское хлебное дерево (Artocarpus heterophyllus), большинство плодов которого доступны в зоне человеческого роста, а по вкусу и аромату они мало чем уступают дуриану.

Подробнее: О дуриане, джекфруте, растениях-хищниках и многом другом (часть 1)

Неженки

“Да, страна наша не была раем:

Нас к земле прибивало дождем.

Но когда мы ее потеряем,

Мы милей ничего не найдем.”

Эти строки из стихотворения Д. Кедрина как нельзя лучше подходят к описаниям многих аквариумных растений. Например, родина большинства криптокорин (Юго-Восточная Азия) расположена в тысячах километров от наших с вами домов, а эхинодорусам и вообще пришлось переехать с противоположной стороны земного шара. Тут вы можете возразить, что сейчас вряд ли в обычном магазине можно купить эхинодорус, выросший в одном из притоков Амазонки, и будете абсолютны правы. Основная масса аквариумных растений выращивается в специальных питомниках. Несмотря на это, даже 100 лет в эволюционном процессе высших растений является всего лишь каплей в море и не могут существенно повлиять на их физиологию. Конечно, в своих аквариумах мы пытаемся создать условия, приближающиеся к таковым в естественной среде обитания зеленых любимцев. При этом многие пользуются различной справочной литературой, в которой указываются оптимальные параметры (температура, рН воды и т.д.) для содержания того или иного вида. Меня всегда удивляло, откуда берутся эти цифры. Иногда складывается впечатление, что многие авторы подобных изданий просто переписывают эту информацию друг у друга. Оказалось, что в некоторых случаях растения способны существовать и размножаться в более широком диапазоне параметров. В частности, есть примеры успешного культивирования эхинодорусов и нимфей в условиях климата Восточной Европы в летний период (см. “Аквариум” №5/2008 и №1/2009). Прочитав эти материалы, я подумал: “А чем хуже мои любимые растения – анубиасы?” К тому же подобные эксперименты способны объяснить некоторые явления, наблюдающиеся при аквариумном содержании этих растений, но об этом мы поговорим позже. Сейчас же я расскажу о своей попытке выращивания анубиасов в климате Московской области.

На западных окраинах Борнео

“Шуми, шуми, о водопад!

Касаяся странам воздушным,

Увеселяй и слух и взгляд

Твоим стремленьем, светлым, звучным,

И в поздной памяти людей

Живи лишь красотой твоей!”

Г.Р. Державин

Каждый водопад, даже совсем небольшой, является маленьким чудом света. Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек. Стоит отметить, что “бегущая вода” бывает совершенно разной – это может быть крупная река с медленным течением и огромным зеркалом воды, или небольшой горный ручей с водопадами. И если первый вариант в основном провоцирует к философским размышлениям о незначительности человека и его жизни в рамках Вселенной, то второй – просто радует глаз и душу. Каждый водопад неповторим, он может состоять из множества ручьев, может быть полноводным или наоборот – еле заметным. В тропических лесах, где лиственные деревья своими кронами практически полностью перекрывают свет, водопады напоминают оазисы в пустыне. В таких местах всегда светло, а шум падающей воды в совокупности с пением цикад, птиц и других животных составляют настоящую живую мелодию, которую можно слушать бесконечно.

Об одном таком оазисе, расположенном на северо-западе острова Калимантан, я и хочу сегодня рассказать.

Когда цветет анубиас…

“Сердце Африки пенья полно и пыланья,

И я знаю, что, если мы видим порой

Сны, которым найти не умеем названья,

Это ветер приносит их, Африка, твой!”

Н. Гумилев

Загадочный материк. Его уникальная природа привлекала к себе внимание людей во все времена. Для многих эта любовь оказалась роковой, поскольку помимо своей притягательности Черный континент таит множество опасностей. В качестве примера можно вспомнить англичанина Чарльза Бартера, который в составе одной из экспедиций отправился в 1857 году исследовать флору реки Нигер. К сожалению, ему не суждено было вернуться из этого путешествия: через два года он умер от дизентерии. Некоторое время спустя, другой известный европеец – австриец Генрих Шотт назовет новый вид анубиаса в честь отважного ботаника. А в начале 20-го века Николай Гумилев посвятит одно из своих стихотворений этой африканской реке. В настоящее время анубиас Бартера (Anubias barteri Schott) можно встретить почти в любом пресноводном домашнем аквариуме, причем не важно в какой части мира он находится – это может быть и суровая российская Сибирь, и далекая (как от нас, так и от родины анубиасов) Америка.

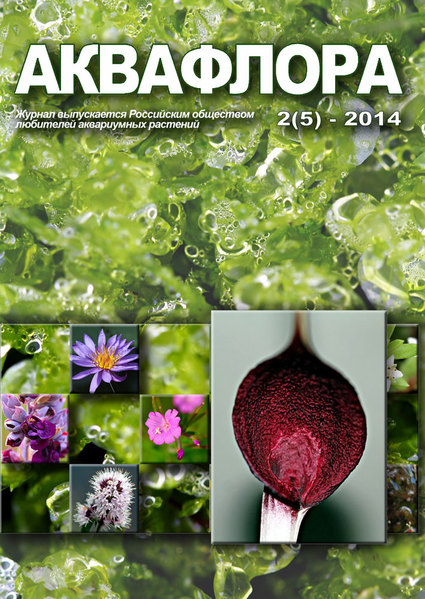

Журнал "Аквафлора" 2(5)-2014

Дорогие друзья, хочу сообщить Вам приятную новость! В течение ближайщих двух недель должен выйти 5-й номер (юбилейный) журнала "Аквафлора". На мой взгляд, для любителей водных растений это издание должно быть, как говорят англичане "must have". Или пародируя отечественных комиков можно сказать, что "Аквафлора" - это не только самая современная информация, но и множество замечательных фотографий, которые можно с удовольствием посмотреть в приятной обстановке за чашечкой ароматного чая, а не уткнувшись в экран монитора.

Поскольку я являюсь очевидцем развития этого журнала, скажу что с каждым номером издание прогрессирует. В частности, ближайший выпуск увеличится в объеме на 10 страниц по сравнению с предыдущим, а это значит, что в нем будет еще больше информации и фотографий!

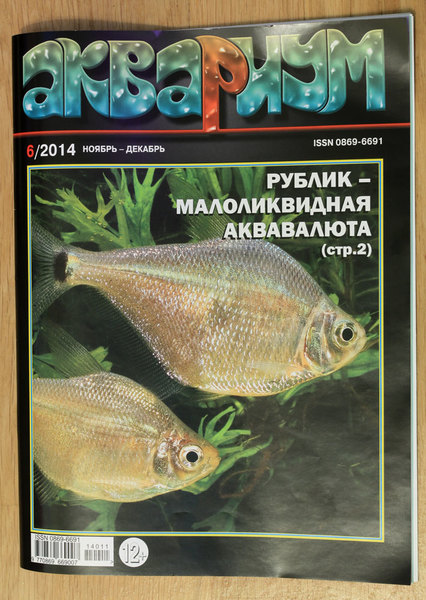

Аквариум 6 (2014)

Вышел 6-й номер популярного российского периодического издания по аквариумистике "Аквариум". К сожалению, редакция приняла решение на этом завершить выпуск журнала, первый номер которого вышел еще в 1993 году. Безусловно, это очень печальная новость для российских аквариумистов. В журнале издавались в основном статьи российских авторов, на основе которых можно было оценить уровень отечественной аквариумистики. Для меня это издание бесценно уже лишь из-за того, что в нем печатались такие популяризаторы и мастера аквариумного растениеводства как М. Махлин, В. Шелейковский и С. Бодягин. Причин прекращения издания много - это и повышение стоимости почтовых услуг и усталость ответственного редактора В. Милославского и многое другое. Меня как автора нескольких статей всегда привлекала приятная обстановка в редакции, способствующая к творчеству, уважительное отношение к авторам. Сам В. Милославский - аквариумист до мозга костей, с которым всегда было интересно обсудить не только детали выпускаемого материала, но и различные новинки в мире аквариумистики. Со своей стороны хочу пожелать Владимиру всяческих успехов в его будующих начинаниях. А сейчас предлагаю небольшой обзор заключительного номера.

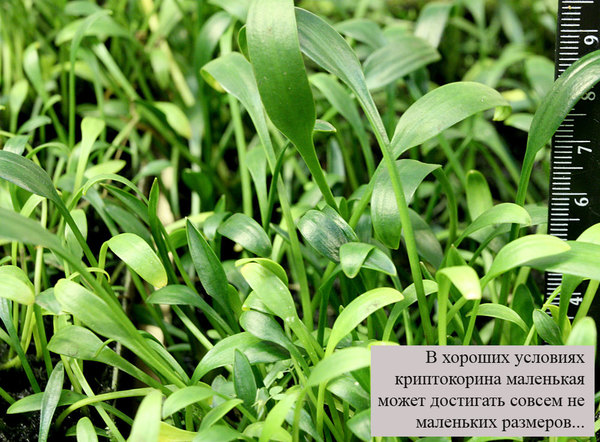

Криптокорина для терпеливых

Перед написанием статьи я долгое время обдумываю предполагаемый материал, прокручиваю в голове все имеющиеся в наличии факты, пока они не выстроятся в ясную и четкую цепочку, не противореча друг другу и полностью отражая мои субъективные представления. О криптокорине парва (Cryptocoryne parva) я хотел поговорить уже давно, но до настоящего времени откладывал это занятие. И виной тому была вовсе не моя медлительность и нерасторопность, а само поведение этой уроженки острова Шри-Ланка.

В стране великанов

“В этом удивительном лесу не было мрака и тишины, как в сосновом бору. Не походил этот лес и на березовую рощу, где листва шумит и шелестит не умолкая.

Нет, это был особенный лес.

Он весь светился, зеленый и солнечный. Голые блестящие стволы стояли на холмах, спускались в овраги. В лесу сияли синие озера, тихо журчали ручьи.”

Я. Ларри, Необыкновенные приключения Карика и Вали

Мы привыкли, что семейство Ароидные, как правило, представлено небольшими травянистыми растениями. Еще совсем недавно такие виды как Anubias gigantea или Lagenandra ovata, достигающие высоты 1-1.5 м, казались мне чем-то невообразимо большим. Ведь так не просто выкроить для таких растений дома свободный уголок и установить теплицу необходимой высоты. Оказалось, что среди ароидных есть еще бóльшие гиганты, на фоне которых уже и человек кажется не таким большим существом. Одним из них является Alocasia robusta.

Анубиасы. Не ошибитесь в выборе

Вклад М.Д. Махлина в развитие отечественной аквариумистики трудно переоценить. Для меня как любителя растений наибольшую ценность имеет его книга “Аквариумный сад” – настоящий бестселлер, изданный в 1998 г. и до сих пор пользующийся заслуженным спросом. На мой взгляд, это издание по своему содержанию превосходит даже всем известный “Атлас аквариумных растений” К. Кассельман. Неоспоримым преимуществом “Аквариумного сада” является наличие сведений об опыте содержания тех или иных растений в аквариумах, оранжереях и ботанических садах на территории именно нашей страны, описания сортов, культурных форм и т.д., которые потенциальный читатель может встретить в отечественной зооторговле, а не абстрактные зарисовки с ревизий и прочих научных документов.

В контексте же данной статьи для меня наиболее интересна следующая цитата из книги Махлина:”Первые – насколько мне известно – анубиасы в России я получил в 1960 г. при содействии Г. Аксельрода от флоридской фирмы Элла Гринберга – это были Anubias afzelii, A. congensis и A. nana.” Таким образом, мы получаем почти документальное свидетельство того, что вот уже полвека анубиасы путешествуют по аквариумам нашей страны. Количество культивируемых разновидностей за эти годы увеличилось до 30-40. В продаже появились различные гибридные и вариегатные формы (см. “Аквариум” №1 и 3 за 2002 г.). Отечественными специалистами были освоены искусственное опыление и получение семян. Приобретен многолетний опыт содержания некоторых видов в полупогруженном состоянии в ботанических садах Москвы и Санкт-Петербурга.