Океанские будни на берегах Невы

Название: Планета Нептун

Год и место основания: 2006, Россия, Санкт-Петербург

Цена входного билеты на момент посещения: 700 руб.

Год посещения: 2019

В рамках конференции, посвященной биотопным аквариумам, мы побывали в питерском океанариуме под названием Планета Нептун. Мне уже доводилось бывать здесь пару лет назад, и за это время океанариум претерпел некоторые положительные изменения, правда, и цена за вход стала выше – 700 р. Надо сразу отметить, что это небольшой океанариум и располагается он в здании торгового центра.

При входе расположено несколько крупных аквариумов с черепахами, довольно больших размеров, которые живут вместе с рыбами, к которым они равнодушны. Тем более поражает тот факт, что при обильном кормлении, эти аквариумы находились практически в идеальном порядке. Не знаю следствие ли это высокого трудолюбия сотрудников, или нам просто повезло со временем посещения, но отличную упитанность животных и при этом образцовое состояние среды их обитания, мы отметили с большим удовольствием.

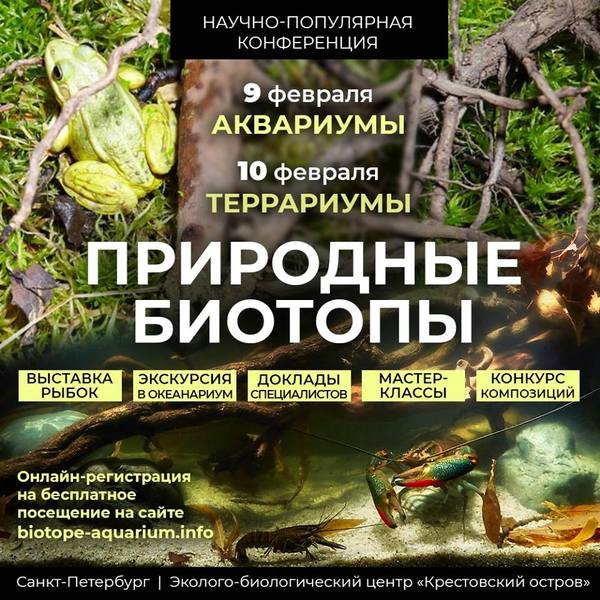

Научно-популярная конференция «Природные биотопы»

В ближайщие выходные (9-10 февраля 2019 г) в городе Санкт-Петербург на Крестовском острове состоится научно-популярная конференция «Природные биотопы». В рамках мероприятия пройдет несколько интересных семинаров и мастер-классов, посвящённых биотопным аквариумам и террариумам, а также конкурс биотопных композиций и выставка икромечущих карпозубых "Живая радуга".

На конференции мне предоставили 45 минут времени, в течении которого я постараюсь обобщить все наши данные о биотопах Юго-Восточной Азии и Австралии, полученные в ходе многочисленных путешествий. Будет представлено множество фотографий и видео природных биотопов.

Подробнее: Научно-популярная конференция «Природные биотопы»

Подводные огоньки восточного побережья Австралии

Псевдомугил сигнифер (Pseudomugil signifer) – вид семейства псевдомугилиды (Pseudomugilidae), представителей которого на страницах сайта мы ласково зовем голубоглазками. Это один из самых недооцененных видов этого семейства среди любителей-аквариумистов. Если попондетты привлекают внимание любителей ярко-желтыми плавниками, а ириатерины необычными косицами и формой тела, то псевдомугилу сигнифера остается полагаться лишь на цвет глаз и интересный окрас плавников у самцов, который появляется чаще всего даже не через месяц домашнего содержания, а много позже. Понятно, что при таких исходных данных, даже учитывая низкую стоимость этих рыбок, этот вид голубоглазок знаком очень узкому кругу любителей. Тем не менее, мысль о статье про этот замечательный вид давно мелькала в моей голове, но отсутствие достойных фото в нашем архиве, да и занятость не давали этой мысли вылиться на бумагу.

Но после того, как нам посчастливилось наблюдать этот вид в природе, сделать много фотографий и даже видео австралийских биотопов, где живут псевдомугилы, то все сомнения остались в прошлом. Впервые это вид был описан Рудольфом Кнером, австрийским зоологом, в 1866 году. Видовое название рыбки можно перевести с латинского как несущий огни! Очень романтично.

Эти загадочные листья - 2

Около 10 лет назад, когда на аквариумных форумах могли обсуждаться совершенно неожиданные вопросы, а не только проблемы обрастания листьев анубиаса водорослями, внимание коллекционеров этих растений привлекло направление скручивания молодых листьев. В результате продолжительных дискуссий и сбора информации родилась моя статья в журнале Амазонка – “Эти загадочные листья”. Тогда мы с коллегами пришли к выводу, что все дочерние растения, полученные вегетативно от одного предка, имеют с ним одинаковое скручивание нового листа: по правой или левой Архимедовой спирали. Кроме того, покрывало соцветий также скручивалось в одном и том же направлении с листом. Существенного значения для аквариумистов это исследование не имело, но в рамках фундаментальной науки, как оказалось, задало целое отдельное направление.

В частности, в конце 2018 года небезызвестные Нильс Якобсен и Ян Бастмайер опубликовали на страницах американского журнала “Aroideana” похожее исследование, проведенное на растениях родов Лагенандра (Lagenandra) и Криптокорина (Cryptocoryne). В этот раз авторы работали как с живыми растениями, так и с заспиртованными образцами.

Лиссабонский ботанический сад: наследие мореплавателей

Мореплаватели – люди необязательные и их обещаниям верить трудно. Запрыгнут на корабль, и поди их потом найди. Именно этот образ очень хорошо отражает менталитет португальцев в целом, свидетельством которого является местный ботанический сад. Заложенный садовниками из Франции и Германии в начале 20 го века ландшафтный дизайн напоминает дворцовые сады с присущим им духом аристократизма, а разбитые стекла закрытой для посетителей теплицы и вальяжно прогуливающиеся по территории утки, гуси и павлины подчеркивают безалаберность и безответственность местного населения. Сам ботанический сад расположен в районе Белем, где сосредоточены известные исторические достопримечательности города: памятник Первооткрывателям и Монастырь Жеронимуш, в котором молился перед своим первым путешествием в Индию сам Васко да Гама.

В саду представлены растения, привезенные из колоний Португалии еще в конце 19 и начале 20 веков. В основном это представители Южной Америки и Африки. Учитывая мягкий климат региона, пальмы и другие тропические растения растут здесь под открытым небом круглогодично.

Подробнее: Лиссабонский ботанический сад: наследие мореплавателей

Криптокорина реснитчатая (Cryptocoryne ciliata): в погоне за хромосомами

Отправляясь в путешествие в тропические страны, мы всегда находимся в ожидании новых встреч и открытий. Но так ли просто определить на месте, является встреченное в реке водное растение, чем-то новым или уже давно известно аквариумистам? Совсем недавно, в своей статье Нильс Якобсен с соавторами показали, что даже, на первый взгляд, “самая обычная” криптокорина реснитчатая (Cryptocoryne ciliata) через несколько десятков лет исследований может подарить миру новое растение! Эта история началась еще в 1994 году, когда немец Йозеф Богнер во время своего путешествия на Борнео обнаружил в эстуарии реки Себлак (Sungai Seblak) криптокорину реснитчатую. В то время уже было известно, что это растение встречается в природе в двух формах, отличающихся количеством хромосом: диплоидной (2n = 22) и триплоидной (2n = 33). Первая форма размножается длинными столонами, а вторая – короткими пазушными почками (см. Загадки криптокорины реснитчатой). Находка Богнера имела типичные для диплоидной формы длинные столоны.

Не знаю, что подвигло немца взять живые образцы с собой в Германию, но опишу свои мысли и ощущения в похожей ситуации. Ровно 20 лет спустя после Богнера, я обнаружил криптокорину реснитчатую в реке Буруй (Sungai Burui), что течет всего в 30 км южнее реки Себлак, параллельно ей. Растение росло на берегу, все перепачканное илом и песком, оставленными последним паводком. “Обычная цилиата. Встречается по всей Юго-Восточной Азии. Что может быть тут интересного?” – подумал я, и быстро переключил свое внимание на растущую в воде криптокорину пузырчатую (Cryptocoryne bullosa).

Подробнее: Криптокорина реснитчатая (Cryptocoryne ciliata): в погоне за хромосомами

Голубоглазая мечта

Мечта – вещь сложная и эфемерная, она как красивая и неуловимая бабочка летает над тобой, но не садится, ты видишь ее и хочешь поймать, но она опять ускользает от тебя; мечта как шелковая вуаль, как нежные плавнички маленькой голубоглазки. Главной мечтой моей жизни было посещение Большого Барьерного Рифа. Зная меня, не сложно понять почему – самое большое биоразнообразие на планете морских гидробионтов сосредоточено в одном месте – к Северо-Востоку от побережья Австралии. Мысль о том, что где-то там же живут и некоторые из моих самых любимых аквариумных рыб – голубоглазки – пришла сильно позже, когда мы с мужем начали обсуждать возможность этой поездки. В успех этого предприятия я не верила до последнего, и на то было множество причин.

Посмотрев сайты, где были нарисованы ареалы обитания маленьких красавиц, я поняла, что это не так близко к Большому барьерному рифу (около 1000 км.). Отправляясь в это путешествие, мы слабо представляли с каким именно растительным покровом и типами биотопов нам придется столкнуться. Не внушала уверенности в успехе и многочисленная информация о том, что в местных реках обитают крокодилы. В итоге, когда мы садились в самолет, чтобы лететь и исполнять многочисленные мечты, основной моей эмоцией был страх, а не всепоглощающее забытое чувство детского восторга. Но тем не менее, риф был покорен, кенгуру в зоопарке были покормлены с ладошки, и пришло время брать в аренду автомобиль и отправляться навстречу неизвестности, на самый кончик полуострова Кейп-Йорк, по направлению к небольшому городку с названием Бамага.

Открытие обновленной аквариумной галереи в Аптекарском огороде

В ближайшую субботу ( 22 декабря 2018 г) в 12.00 в ботаническом саду "Аптекарский огород" на проспекте Мира состоится торжественное открытие обновленной аквариумной галереи. Что случилось с предыдущей версией этой экспозиции, я не знаю. Но в любом случае это значимое событие, поскольку выставка всегда привлекала внимание публики и вносила весомый вклад в популяризацию аквариумистики.

В рамках этого торжественного мероприятия мне предоставили возможно выступить с докладом о наших путешествиях по Юго-Восточной Азии. Основное внимание в моем сообщении будет уделено гидрофлоре этого региона, большую часть которой представляют популярные среди аквариумистов криптокорины и буцефаландры. Рассказ будет включать как анализ биотопов уже давно зарекомендовавших себя в аквариумистике видов, так и представление перспективных новинок, которые еще пока не получили должного внимания. Название лекции "Гидрофлора водоемов Юго-Восточной Азии".

Подробнее: Открытие обновленной аквариумной галереи в Аптекарском огороде

Криптокорины – непредсказуемые консерваторы аквариума

“Сад, часто пересаживаемый, плода не приносит”

Плутарх из Херонеи

На страницах нашего сайта, а также многих периодических изданий, я неоднократно уделял внимание различным открытиям, посвященным популярным аквариумным растениям криптокоринам (Cryptocoryne). Как правило, это было либо описание новых видов, либо какие-то особенности культивирования или размножения. В этот раз я хочу дать общую характеристику этому роду ароидных растений, причем с позиции аквариумиста. В аквариуме криптокорины начали содержать еще в конце 19 века, о чем пишет Н.Ф. Золотницкий в своем “Аквариуме любителя”. Учитывая то, что первую криптокорину – криптокорину спиральную (Cryptocoryne spiralis var. spiralis) – научно описали только в 1830 году, то можно сказать, что эти выходцы из Азии попали в домашние аквариумы почти сразу после своего открытия. Поразительно, что и в наше время (почти 200 лет спустя) крипторины продолжают сводить с ума как простых аквариумистов, так и коллекционеров. В чем же кроется такая уникальность и постоянство?

Причин популярности криптокорин – множество, однако, главная из них заключается в том, что большинство видов этих растений могут расти и размножаться под водой неограниченно долго. Хотя и известно, что они являются болотными растениями, часто населяя лишь береговую линию природных водоемов, высокие адаптационные качества позволяют считать их водными растениями.

Подробнее: Криптокорины – непредсказуемые консерваторы аквариума

Яркие щучки водоемов острова Фукуок

Собираясь прокатиться на скутере до красивого песчаного пляжа Bai Sao (который передача Орел и решка назвала лучшим пляжем Вьетнама), мы по-привычке взяли с собой сачок и сеть. Припарковавшись и дойдя до этого действительно красивого места острова Фукуок, мы увидели небольшой ручеек, впадающий в море, сразу привлекший мое внимание. Этот водоем оказался весьма богатым на находки. Небольшие размеры ручья не оставляли его жителям путей для отступления и, здесь мы без труда выловили два вида рыб, затем померили параметры водной среды (pH = 5.2, TDS = 23). Это оказались аплохейлусы (Aplocheilus panchax), сверкающие своими золотистыми точками по поверхности, и еще один вид рыб, внешне похожий на расбору, но нам пока не удалось установить его родовую принадлежность, уж очень много похожих экземпляров встречается во Вьетнаме.